Lab1 网络协议分析 详解版

实验资源

已超过建议完成时间,请务必在2025-12-30前提交该实验报告与数据

1 实验目的

你是否曾好奇,当你在浏览器中输入一个网址,按下回车后,屏幕上绚丽的网页是如何在瞬间呈现的?当你在社交软件上发出一条消息,它又是如何穿越千山万水,精准地送达到朋友的手机上?

这些日常操作的背后,是一个由无数数据包在其中奔跑的复杂而有序的世界,一个个数据包按照各自的规范在庞大的网络穿梭,支撑着我们的信息化生活,但这个世界对我们来说是隐形的,要亲眼见证这一切,窥探网络世界的内部运行层次与机理,我们就需要利用Wireshark这样的抓包工具

Wireshark安装

在开始实验之前,请务必参考该文档,在你的电脑上成功安装 WiresharkWireshark 是一款免费、开源、功能强大的网络协议分析工具,能够捕获设备上所有进出的网络数据包,并为我们清晰直观地展示每个数据包的详细内容,本次实验我们就将利用Wireshark:

- 直观感受 网络中各种协议的存在

- 深入学习 数据包的分层结构和格式

- 清晰理解 各种常见网络协议的交互过程

2 实验步骤

2.1 利用Wireshark捕获所需的数据包

本部分,我们将捕获设备上进出的数据包,并从中筛选出我们分析所需的关键部分,为后续更深度的分析和理解做好准备;为了更高效的完成实验,建议你先阅读一下Wireshark上手文档

Wireshark使用

请参考该文档了解Wireshark基本界面与操作运行Wireshark软件,开始捕获数据包,观察出现的协议

深入理解:网络协议——实体间的通用语言

想象一下,互联网就像一个巨大的地球村,村里居民(也就是我们的电脑、手机、服务器、路由器等网络设备)来自四面八方,为了让大家能顺畅地交流信息,他们需要一套通用的“语言”和“交流规则”,这套规则就是我们所说的网络协议(Network Protocol)

简单来说,网络协议就是网络中进行数据交换所必须遵循的规则、标准或约定,它确保了不同设备之间能够“听懂”彼此,并正确地发送、接收和处理数据

一个完整的网络协议通常由三部分组成,我们可以用“人与人对话”的方式来理解它们:

-

语法(Syntax)定义了数据和控制信息的格式,就像我们说话需要遵循主谓宾定状补的语法规则一样,如果信息格式混乱,比如把“我吃饭了”说成“了吃饭我”,对方就很难理解;网络协议中的语法就是规定数据包的结构,确保信息能够被正确解析

-

语义(Semantics)定义了每条指令或数据的含义以及接收方需要做出何种响应,就像我们对话时,你说“你好”,我知道这是打招呼,我说“请帮我开门”,你理解并采取行动去开门;网络协议的语义就是规定数据包中的每个字段代表什么意义,以及接收设备收到后该如何处理

-

同步(Synchronization)定义了事件发生的顺序、速度和时间限制,就像我们说话需要掌握节奏,不能东一句西一句,或者说得太快太慢,比如我问你一个问题后,我会等待你回答后再提下一个问题;网络协议中的时序确保了数据包按照正确的顺序发送和接收,避免信息混乱或丢失

为了帮助你对实验中涉及的协议有一点初步的印象,我们这里先为你简单罗列与介绍,你将在后续的步骤及理论课程中学到它们详细的设计目的与实现:

- HTTP (HyperText Transfer Protocol): 用于浏览器和服务器之间传输网页内容

- DNS (Domain Name System): 当你输入网址时,负责将网站域名“翻译”成 IP 地址

- TCP (Transmission Control Protocol): 确保数据能够稳定、可靠传输

- ICMP (Internet Control Message Protocol): 诊断与报告网络状态

- ARP (Address Resolution Protocol): 负责在局域网内将 IP 地址解析为物理地址

正是有了这成百上千或强大鲁棒或奇奇怪怪的网络协议,信息得以在不同设备间畅通无阻,形成我们今天所依赖的丰富多彩的数字世界

-

打开 Wireshark

-

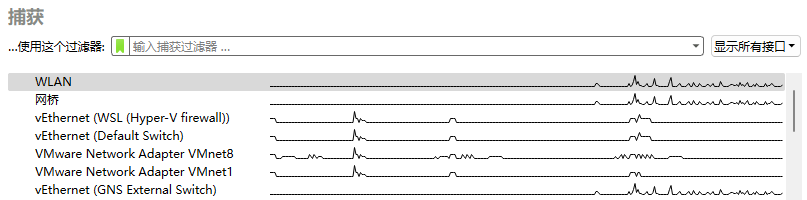

在主界面,你会看到一个网络接口列表(如 “WLAN”、“以太网”),选择你当前正在用于上网的那个接口(通常是流量图表有波动的那个)

提示

提示如果你使用了Clash等网络工具/VMWare等虚拟化平台,或有多张网卡,你的网络接口列表可能会非常复杂,如果难以确定需要捕获的接口,你可以按住Ctrl并多选要捕获的接口,选择完成后按Enter对这些接口批量捕获

-

双击选中的接口,Wireshark 就会立刻开始捕获流经该接口的所有数据包

-

让它运行一小段时间(例如15-30秒),你可能会惊讶地发现,即使你没有进行任何操作,后台依然有大量的网络活动

-

点击左上角的红色方块按钮 停止捕获

-

在协议(Protocol)列,捕获到的数据包包含的协议有:(请记录至少5个)

找一个包含IP的数据包,分析其分层结构与地址信息

初步理解:协议分层与数据封装——“信件与信封”模型

经过了一年多的计科专业学习,相信你已经充分领略到了计算机科学领域分层思想的魅力,通过对一个庞大问题进行分层,我们能充分隐藏复杂性,让每一层面对的问题都能在过度烧脑前得到很好的解决

计算机网络恰恰也是这一思想的充分体现,理解网络的分层模型是网络学习的重要部分,为了帮助你快速理解,我们不妨用一个经典的“寄信”模型来类比:

你要寄送一封信(应用层数据,比如一个 HTTP GET 请求)

- 首先,你会把信纸装进一个信封,写上收信人和寄信人的端口号等信息,这个信封就是 传输层 (TCP/UDP等协议)的数据包

- 接着,为了让信件能在巨大的城市网络中找到正确的街道,邮局会把你的信件再放进一个更大的快递信封,上面写着最终的家庭住址和寄件人地址,这个大信封就是 网络层 (IP等协议)的数据包,地址就是 IP 地址

- 最后,为了让快递员能在具体的某个小区或楼栋里找到你,需要一个更具体的门牌号,快递包裹会被贴上一个包含这个门牌号(MAC地址)的快递单,这个最终的包裹就是 数据链路层 (Ethernet等协议)的数据帧

- 这个包裹最终通过物理的传输介质(物理层,如网线、光纤、无线电波)发送出去

这个从上到下,层层包装的过程,我们称之为 数据封装 (Data Encapsulation),Wireshark 最强大的功能之一就是能为我们清晰地展示出这个层层包裹的结构

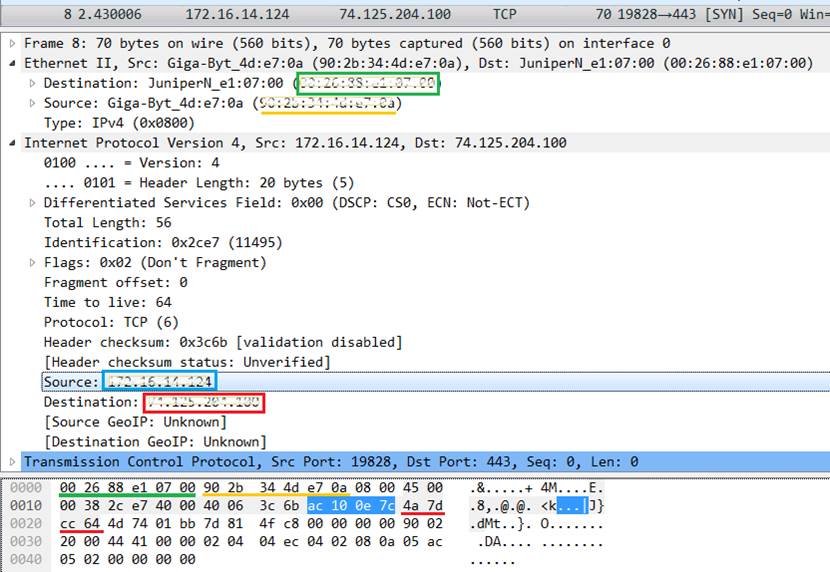

- 在刚才捕获到的数据包列表中,找到一个包含 IP (Internet Protocal V4/6均可)的数据包

- 用鼠标单击选中这个 IP 包

- 观察主界面下方的分组详情面板,你会看到类似下面这样的分层结构:

- Frame (物理层)

- Ethernet II (数据链路层)

- Internet Protocol Version 4 (网络层)

- Transmission Control Protocol / User Datagram Protocol / … (传输层)

- 应用层协议

- 分析:

- 这个数据包有层

- 最高层的协议是

- 从Ethernet开始往上,各层协议的名字分别是:

- 展开 Internet Protocol 层,找到并在图中标出以下信息位置:

- 源 IP 地址 (Source Address)

- 目标 IP 地址 (Destination Address)

- 展开 Ethernet II 层,找到并在图中标出以下信息位置:

- 源 MAC 地址 (Source)

- 目标 MAC 地址 (Destination)

配置应用显示过滤器,让界面只显示某一协议类型的数据包

初步理解:捕获过滤器与显示过滤器

当你开始捕获网络流量后,你会发现自己很快就被海量的数据包淹没,然而成千上万的数据包中往往只有极小一部分是我们真正关心的,如果手动查找无异于大海捞针,此时过滤器 (Filter) 就派上了用场

Wireshark 提供两种主要的过滤器,它们的区别非常重要:

-

捕获过滤器 (Capture Filter): 在捕获开始前设置,捕获开始后不可改变,它告诉 Wireshark “弱水三千,只取一瓢”,只有符合规则的数据包才会被 Wireshark 记录下来,其他的数据包则会被直接丢弃

提示为了实现捕获过滤以尽可能减少内核态向用户态的传输,Linux引入了eBPF(扩展伯克利包过滤器),这一为实现动态调整内核内包过滤逻辑的技术意外开启了内核可编程化的一条可行技术路线,让我们能在运行时低开销、高灵活地观测与改变内核运行,如果你有相关的需求,不妨了解一下

-

显示过滤器 (Display Filter): 在捕获时/完成后使用,可以随时修改,它主要用于已经捕获到的数据包中筛选出感兴趣的部分,不会改变任何已经捕获的数据,只是改变了它们的显示方式;请注意:显示过滤器并不会减小最终保存的 .pcap 文件大小

捕获过滤器和显示过滤器可以结合使用,以尽可能减少不必要的数据包干扰,但使用时请注意这两者有着完全不同的语法

除实验步骤明确要求使用哪种过滤器外,你可以任选其一使用

- 在顶部的 应用显示过滤器 / Apply a display filter... 输入框中,直接输入你感兴趣的协议名称,例如

dns - 按下回车,观察主窗口的变化,现在应该只剩下 DNS 协议的数据包了

- 尝试不同的协议,例如

http,arp,icmp等

记录数据: 使用的过滤器:,希望显示的协议类型:

配置应用显示过滤器,让界面只显示某个IP地址的数据包

IP地址:互联网上的“门牌号”

把互联网想象成一个巨大的城市,你的电脑、手机等设备就是这个城市里的一座座高楼。要想准确地在高楼间收发信件(也就是数据),每座高楼都需要一个独一无二的地址,这个地址就是IP地址;IP地址由网络层的IP协议规定,它为网络中的每一台设备提供了一个逻辑上的位置标识

一个IPv4地址(目前最常见的IP地址类型)是一个32位的二进制数字,但一长串的0和1(比如 11000000101010000000000100000001)对人类来说太难记了;因此通常的做法是把它分成4段,每段8位,并将每段转换成十进制数,中间用点隔开就成了我们熟悉的样子(比如 192.168.1.1),这种表示方法叫做“点分十进制表示法”

类似的,IPv6地址是一个128位的二进制数字,采用16位1段,并把每段转换为十六进制数表示(比如2001:db8:3333:4444:5555:6666:7777:8888)

- 在显示过滤器输入框中,输入

ip.addr == x.x.x.x,其中x.x.x.x替换为数据包列表中你感兴趣的具体IP地址 - 按下回车,观察筛选结果

记录数据: 使用的过滤器:,希望显示的IP地址:

配置捕获过滤器,只捕获某个IP地址的数据包

- 在 Wireshark 主界面,点击 “Capture” -> “Options...” (或直接点击齿轮图标)

- 在弹出的“Wireshark Capture Interface Settings”窗口中,选择你正在使用的网络接口

- 在“Capture Filter”输入框中,输入

host x.x.x.x,其中x.x.x.x替换为你感兴趣的具体IP地址 - 点击“Start”开始捕获

- 尝试Ping该IP地址(例如

ping x.x.x.x),观察 Wireshark 是否只捕获到与该IP相关的流量

常用测试IP:浙江大学DNS

10.10.0.21,114 DNS114.114.114.114,Cloudflare1.1.1.1

记录数据: 使用的过滤器:,希望捕获的IP地址:

配置捕获过滤器,只捕获某类协议的数据包

- 与上一个任务类似,在捕获选项的“Capture Filter”输入框中进行设置

- 启动捕获,并执行相应的网络操作(如访问一个

http://网站或执行nslookup),观察结果

常用测试协议:HTTPS

tcp port 443(访问HTTPS网站使用),HTTPtcp port 80(访问HTTP网站使用),DNSudp port 53(域名查询使用,如nslookup baidu.com)

记录数据: 使用的过滤器:,希望显示的协议类型:

2.2 常见网络协议的交互分析

掌握了 Wireshark 的基本操作后,我们现在可以开始对不同协议的数据包进行分析了,本部分我们将逐个捕捉常用协议的数据包,并观察这些数据包的结构,从数据包内的信息一窥协议的行为与设计

请在下面的每次捕获任务完成后,保存Wireshark抓包记录(.pcap格式),随报告一起提交,每一个任务一个单独文件(如dns.pcap、ping.pcap、tracert.pcap),请捕获尽可能短的时间,以免文件大小超过系统限制

使用nslookup命令,查询某个域名,并使用Wireshark捕获DNS数据包

初步理解:DNS——互联网的“电话簿”

电脑在网络中互相通信时,依靠的是数字形式的 IP 地址(例如 192.168.1.1),然而对于人类来说,记忆一长串无规律的数字未免太过困难,我们天生就更喜欢使用易于记忆的域名(Domain Name),比如 zju.edu.cn 或者 google.com

域名系统 (Domain Name System, DNS) 就扮演了互联网世界中“电话簿”的角色,它的核心任务就是:当你输入一个域名时能帮你自动“查号”,找到并返回该域名对应的 IP 地址,从而让你的浏览器向正确的服务器发起连接,获取网页数据,这个“查号”的过程,就是一次 DNS 查询 (DNS Query)

通常,在互联网中会有一些专门的DNS服务器为我们提供域名解析服务,这些服务器可以是你的网络服务提供商(如信息技术服务中心、电信、移动)自动为你指定的,也可以是一些公共的、任何人都可以使用的服务器,比如114 DNS提供的 114.114.114.114 和 Cloudflare 提供的 1.1.1.1 ,后续的实验中你甚至可以尝试手动指定使用这些公共服务器来进行域名查询

关于DNS协议的详细设计与使用,我们还将在课程的Chapter 7中进一步学习,敬请期待

-

准备Wireshark捕获: 打开 Wireshark,在捕获过滤器中输入

udp port 53并选择正确的网络接口,启动捕获(DNS 查询通常使用 UDP 协议,标准端口号为 53) -

执行

nslookup命令:- 在Windows的

命令提示符/PowerShell中,或macOS/Linux的Terminal中,执行nslookup www.zju.edu.cn - 命令成功后,回到 Wireshark 停止捕获,你应该能看到几个数据包

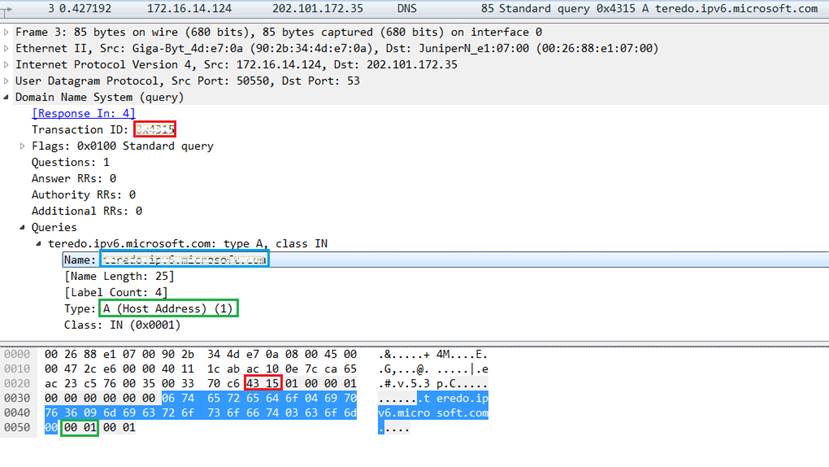

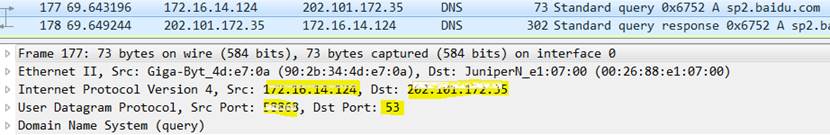

- 请分析:组成DNS数据包的各层协议分别是:,使用的服务方端口是:

- 在Windows的

-

分析DNS数据包:分别选择一个 DNS Query (查询) 包和一个 DNS Response (响应) 包(分别截图),展开最高层协议 Domain Name System 的详细内容,在两个包中分别找到并标记以下关键字段:

- 交易ID(Transaction ID): 用来匹配一组查询和响应

- 查询类型:用来标记查询的类型,例如 A(IPv4 地址)、AAAA(IPv6 地址)、CNAME(别名)等

- Queries (查询内容): 你想要查询的域名

- Answers (应答内容): 服务器返回的 IP 地址

使用ping命令测试连通性,并捕获ARP和ICMP数据包

深入理解:ARP & ICMP——确认“邻居”和“远方朋友”

拿到了 IP 地址后,数据包就可以立刻发送出去了吗?不完全是,这里还有两个关键的底层协议在默默工作:ARP 和 ICMP

-

ARP (Address Resolution Protocol): 解决“最后一公里”的投递问题

回到“寄信”模型,你知道了对方的 IP 地址(街道地址),但在一个局域网(比如你连接的 Wi-Fi 网络)内,数据包最终需要被送到一个具体的“门牌号”,这个门牌号就是 MAC 地址(物理地址)

地址解析协议 (ARP) 的作用,就是在同一个局域网内通过广播的方式“喊话”:“嘿,IP 地址是

192.168.1.2的设备,你的 MAC 地址是多少?” 收到这个“喊话”后,对应的设备就会回应自己的 MAC 地址,这样你的电脑就知道了应该把数据包交给哪个具体的设备了为了效率(也为了避免网络被反反复复的ARP广播淹没),电脑会把获取到的 IP-MAC 地址对应关系缓存一段时间(存入“ARP缓存表”),下次再给同一个 IP 地址发包时就不用再发 ARP 请求了

-

ICMP (Internet Control Message Protocol): 网络世界的探针

互联网控制消息协议 (ICMP) 并不用于传输用户数据,而是用于在 IP 网络中发送控制消息和错误报告,帮助我们了解网络是否通畅、主机是否可达、路由是否出错等情况

我们最常用的

ping命令就是 ICMP 最典型的应用,ping会发送一个 ICMP Echo Request (回显请求) 包给目标地址,如果目标设备收到了,就会回复一个 ICMP Echo Reply (回显应答) 包,如果能收到应答,就说明网络是通的注意为了避免潜在的攻击,较新版本的Windows等系统被配置为默认不回应任何ICMP请求,如果你希望Ping一台Windows设备,请记得临时关闭系统的防火墙(至少Lab2/3的时候要记得!)

具体来说,请搜索Windows安全中心,进入防火墙和网络保护,将各个网络的防火墙逐个关闭

为了避免大量ARP包在网络中造成拥塞,绝大多数系统都实现了ARP表缓存过去的ARP查询,因此为了确保能捕获到 ARP 包,我们将必须在 Ping 之前清空 ARP 缓存,并赶在其他网络流量触发ARP请求前发送 Ping 命令,否则当缓存中已有记录时系统将不会发送 ARP 请求

-

找到你的网关地址: 打开命令行,输入

ipconfig(Windows) 或ifconfig(macOS/Linux),找到你当前网络的“默认网关 (Default Gateway)”地址,这通常是你的路由器地址,是一个理想的局域网 Ping 对象 -

准备捕获: 打开 Wireshark,在显示过滤器中输入

arp or icmp or dns(Ping域名时,请改为arp or icmp or dns),然后开始捕获 -

清空 ARP 缓存并进行Ping:

- (Windows)打开一个管理员权限的命令行窗口,输入

netsh interface IP delete arpcache清空 ARP 缓存 - (macOS/Linux) 输入

sudo arp -d -a清空 ARP 缓存 - 立刻输入

ping <你的网关地址>,例如ping 192.168.1.1

- (Windows)打开一个管理员权限的命令行窗口,输入

-

分析捕获到的相关协议数据包:

- Ping 结束后,停止 Wireshark 捕获,你应该能看到一个清晰的过程:先是 ARP 请求与响应,然后是 ICMP 请求与响应

- Ping IP地址时,捕获到的相关数据包的协议有:

- Ping 域名时,捕获到的相关数据包的协议有:

- 组成ICMP数据包的各层协议有

-

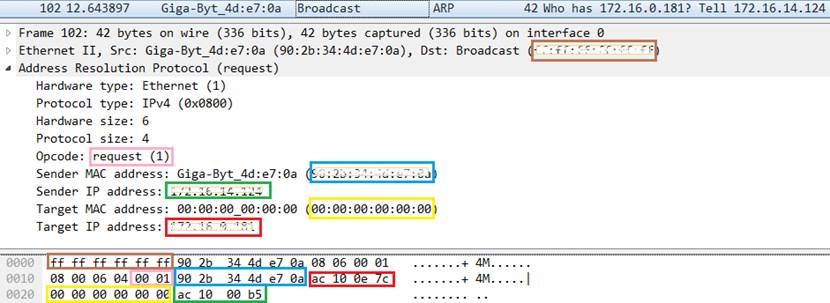

分析 ARP 包: 选择一个 ARP 请求包和响应包(分别截图),展开 Address Resolution Protocol 层,标记:

- 操作码:请求

request (1)或 响应reply (2) - 发送者IP地址:ARP请求包中->请求方的IP地址 / ARP响应包中->被请求方的IP地址

- 发送者MAC地址:ARP请求包中->请求方的MAC地址 / ARP响应包中->被请求方的MAC地址

- 目标IP地址:ARP请求包中->被请求方的IP地址 / ARP响应包中->请求方的IP地址

- Ethernet层的目标MAC地址:ARP请求包中->广播地址(FF:FF:FF:FF:FF:FF) / ARP响应包中->请求方的MAC地址

- 查询结果:ARP响应包中被请求方的MAC地址

- 操作码:请求

-

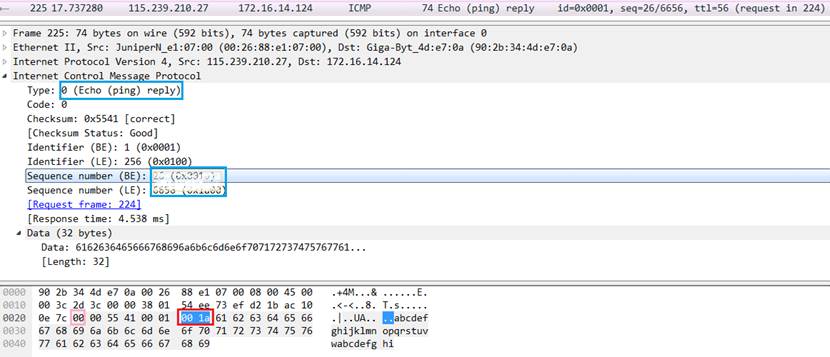

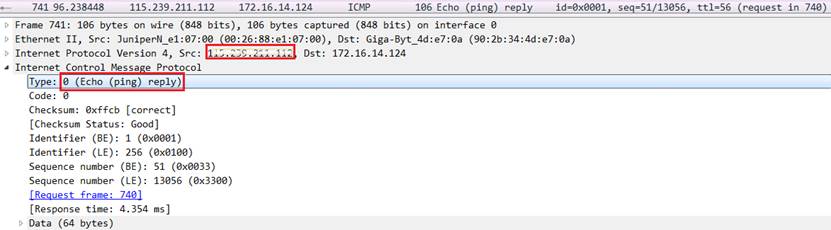

分析 ICMP 包: 选择一个 ICMP 请求包和响应包(分别截图),展开 Internet Control Message Protocol 层,标记:

- 类型(Type):

8(ICMP请求),0(ICMP响应) - 序号(Sequence Number):相同的序号标记一对请求与响应

- 类型(Type):

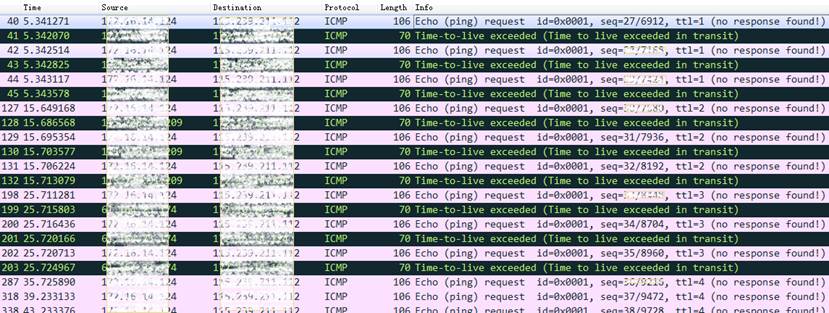

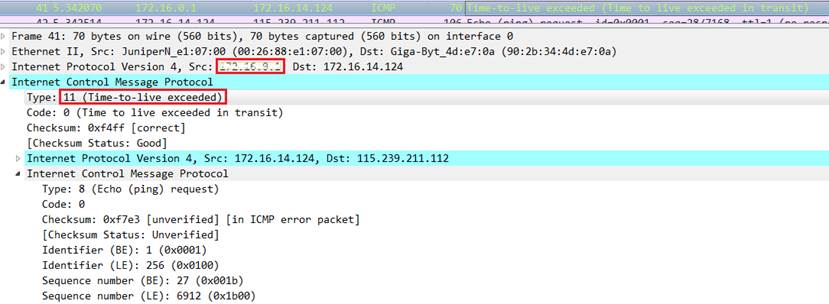

使用tracert命令跟踪路由

Tracert追踪路由的原理

假设一个数据包传输过程中因为各种原因始终无法到达目的地,我们要让它继续在网络内打转吗?答案显然是否定的,因为它会消耗网络资源,导致网络拥堵;而解决这一问题的具体方式就是IP协议的TTL(Time To Live)字段

你可以将TTL理解为数据包的“生命值” or “磨损度”,每当一个数据包经过一个路由器,其TTL值就会被减1;当TTL变为0时,路由器会丢弃这个数据包,并向源主机发送一个ICMP Time Exceeded 的错误报告消息

看到这里,不妨先不要往下滑,看看能否自己想出Traceroute探测到达目标主机路径上每个路由器的巧妙设计?

Traceroute正是利用了IP协议的TTL机制,构造并发送一系列特殊的探测包:

- 第一个包的TTL设置为1,它到达第一个路由器后,TTL变为0,该路由器便会回复一个“时间超时”消息,由于承载ICMP消息的IP数据包包含了源IP地址,我们就知道了路径上的第一个路由器的IP

- 第二个包的TTL设置为2,它能安全通过第一个路由器,但在第二个路由器处“阵亡”,第二个路由器同样会发回“时间超时”消息,于是我们知道了第二个路由器的IP

- 以此类推,通过不断增加TTL的值,

Traceroute能够逐跳发现从源到目的地的完整路径,直到数据包最终到达目的地,目的地主机会根据收到的协议类型(通常是UDP或ICMP)回复一个“端口不可达”或“回显应答”消息,标志着追踪结束

-

启动Wireshark捕获:在你的电脑上打开Wireshark,选择正确的网络接口,开始捕获数据包

-

执行

tracert命令并分析:- (Windows)打开命令提示符 或 PowerShell / (macOS/Linux)打开终端

- 输入命令 (Windows)

tracert [IP地址]/ (macOS/Linux)traceroute [IP地址]并回车 - 观察命令输出,它会逐行列出经过的路由器的IP地址以及延迟信息

- 待运行完成后返回Wireshark停止捕获,在Wireshark的显示过滤器中输入

icmp,筛选出与本次追踪相关的数据包 - 分析:跟踪路由使用的数据包协议类型是,构成数据包的几层协议分别是

-

分析请求包:观察并记录请求包(请对数据包列表截图)中IP协议层的TTL字段变化规律,第一个请求的TTL等于,同样TTL的请求连续发送了个,然后每次TTL增加了,最后一个请求的TTL等于

-

分析响应包:观察并记录响应包的信息(截图第一组、最后一组,并分别标记ICMP层的类型字段),第一组响应包的发送者IP是:;最后一组响应包的发送者IP是:

2.3 网页访问过程的协议分析

捕获网页访问过程中的数据包

概念引入

-

数据包如何找到正确的应用程序?—— 端口 (Port)

IP地址解决了数据包从主机到主机的寻址问题(能够找到门牌号),但一台主机上可能同时运行着多个网络程序(需要找到具体交给家里的哪个人),为了精确地将数据包交给目标程序,操作系统引入了端口 (Port) 的概念,一对

IP地址 + 端口号组合能够唯一锁定特定设备上一个正在通信的网络应用 -

浏览器和服务器怎样交换数据?—— HTTP 请求与响应

浏览器和Web服务器之间通过HTTP (HyperText Transfer Protocol) 协议进行沟通,它本质上是一个请求-响应 (Request-Response) 模型

- 请求 (Request):浏览器向服务器发起,意图是从服务器上获取资源,或向服务器上提交资源

- 响应 (Response):服务器收到请求后返回处理结果和(可能)请求的资源

-

HTTP和TCP是什么关系?—— 再看分层

在Wireshark的报文详情中,你总会看到HTTP协议被“包裹”在TCP协议之内,这是因为它们扮演着不同角色:

- TCP (Transmission Control Protocol):负责在客户端和服务器之间建立一条可靠的、稳定的数据传输通道,它确保数据能完整、有序地送达,不关心传输的内容是什么

- HTTP:负责定义在通道里传输的内容的格式,它将自己的请求和响应报文,整体打包交给下层服务TCP完成实际的传输工作

这种“内容”与“通道”的分工,也是网络协议分层思想的一个体现

-

清空DNS缓存:

- (Windows)以管理员身份打开命令提示符或PowerShell,运行命令

ipconfig /flushdns - (macOS)在终端中运行命令

sudo dscacheutil -flushcache; sudo killall -HUP mDNSResponder - (Linux)在终端中运行命令

sudo systemctl status systemd-resolved,如果状态为active,请运行命令sudo systemd-resolve --flush-caches,否则运行命令sudo systemctl restart nsc

- (Windows)以管理员身份打开命令提示符或PowerShell,运行命令

-

启动Wireshark捕获:选择正确的网络接口,设置捕获过滤器只捕获访问该网站的数据(

tcp port 80 or udp port 53仅捕获HTTP与DNS)并开始捕获 -

访问HTTP网站: 打开你的浏览器,访问一个纯HTTP的网站,网站加载完成后停止捕获

注意HTTPS会对数据进行加密以确保安全传输,使我们无法观测数据包内部,因此请确保你访问的是纯HTTP网站,如:

- NeverSSL:

http://slowclearinnermagic.neverssl.com/online/ - 浙江大学竺可桢学院办公网:

http://office.ckc.zju.edu.cn/

网站使用的协议以最终加载为准,即使你将HTTPS网址中的

https://强制替换为http://,仍有可能被服务器强制301重定向到https://页面(比如我们的文档网站就启用了自动HTTPS重写) - NeverSSL:

-

分析捕获结果:

-

组成捕获到的DNS协议数据包的各层协议是:,选取一个DNS查询数据包截图并标记源/目标IP地址、源/目标端口

-

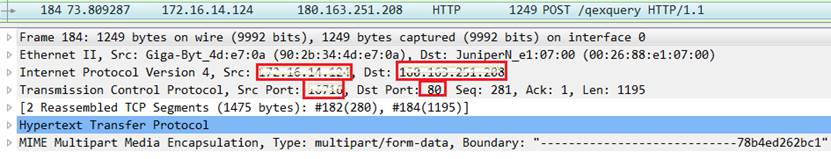

组成捕获到的HTTP协议数据包的各层协议是:,选取一个HTTP请求数据包截图并标记源/目标IP地址、源/目标端口

-

分析打开网页中查询的域名

除了你的操作,系统后台众多程序运行时的域名查询也可能造成干扰,请认真区分哪些是真正和你打开的网页相关的域名查询

为了打开网页,浏览器查询的域名有:

分析TCP连接数

使用显示过滤器tcp.stream eq X,让X从0开始变化,直到没有数据,分析浏览器为了获取网页数据总共建立了个连接(一个TCP流对应一个TCP连接)

分析HTTP会话

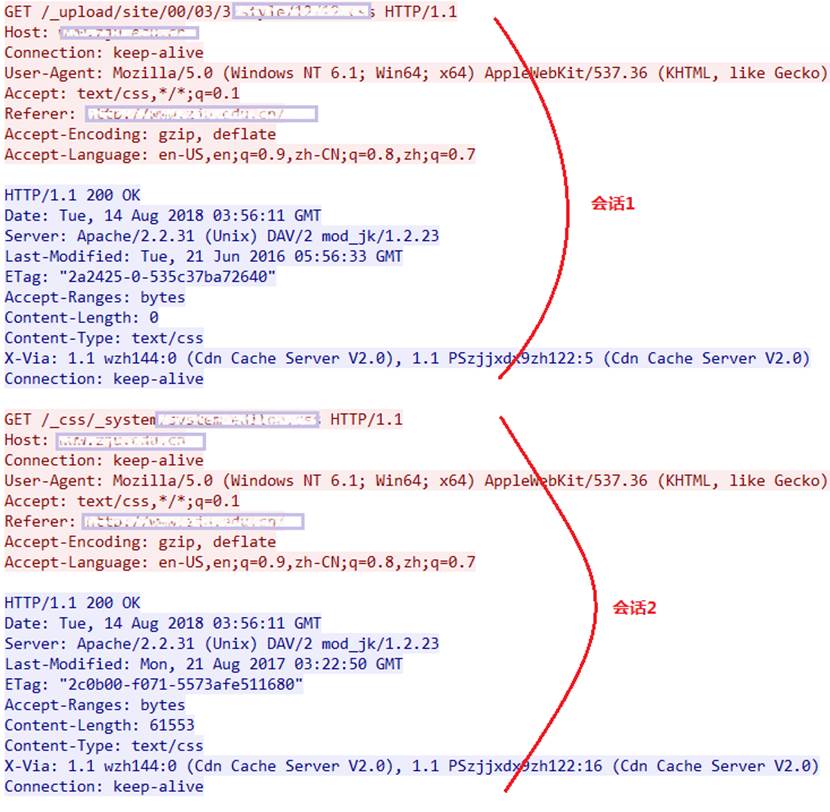

一个TCP流上可能存在多个HTTP会话

右键点击某个HTTP数据包,选择跟踪TCP流查看HTTP会话的数据,分析浏览器与WEB服务器之间进行了次HTTP会话(一对HTTP请求和响应对应一次HTTP会话)

查看一个HTTP请求的完整TCP流

选择一个HTTP的TCP流进行截图,标出请求和响应部分(最好在一个TCP流中包含多个HTTP会话)

3 实验结果与分析

-

如果只想捕获某个特定WEB服务器IP地址相关的HTTP数据包,捕获过滤器应该怎么写?

-

Ping发送的是什么类型的协议数据包?什么情况下会出现ARP数据包? Ping一个域名和Ping一个IP地址出现的数据包有什么不同?

-

Tracert/Traceroute发送的是什么类型的协议数据包,整个路由跟踪过程是如何进行的?

-

如何理解TCP连接和HTTP会话?他们之间存在什么关系?

-

DNS为什么选择使用UDP协议进行传输?而HTTP为什么选择使用TCP协议?

4 讨论与心得

在完成本实验后,你可能会有很多待解答的问题,你可以把它们记在这里,接下来的学习中,你也许会逐渐得到答案的,同时也可以让老师了解到你有哪些困惑,老师在课堂可以安排针对性地解惑。等到课程结束后,你再回头看看这些问题时你或许会有不同的见解:

在实验过程中你可能会遇到的困难,并得到了宝贵的经验教训,请把它们记录下来,提供给其他人参考吧:

你对本实验安排有哪些更好的建议呢?欢迎献计献策:

5 常见问题

5.1 Wireshark 工具使用与数据包过滤

-

捕获过滤器和显示过滤器的语法为什么不同?

根源在于它们工作在完全不同的阶段,对性能的要求也截然不同,为了理解这一点,我们需要回顾一下操作系统的基本知识:应用程序(如Wireshark)运行在用户态,而网络数据包首先由操作系统内核(内核态)处理,将所有捕获到的数据包从内核态完整复制到用户态是一个开销巨大的操作,尤其是在高流量下,这会严重影响性能

为了解决这个问题,诞生了BPF(Berkeley Packet Filter)技术,它允许在内核中运行一个微型“程序”,直接在数据包进入用户态之前就进行过滤,只把我们需要的数据包传递给用户态的Wireshark,这大大降低了数据复制的开销;显然,这种运行在内核里的“程序”需要一套专门的、高效的语法,这就是捕获过滤器所使用的BPF语法,它的设计目标是极致的性能

有趣的是,这种在内核中动态编程的思想后来被进一步发扬光大,演变成了eBPF(extended BPF),eBPF的功能远超网络过滤,它提供了一种安全、高效的方式来扩展内核功能,被广泛应用于网络、安全、性能分析等领域,成了一项革命性的技术

而显示过滤器则工作在另一个层面,它处理的是已经被捕获并存储到内存或文件中的数据,此时性能不再是首要瓶颈,因此它可以使用一套功能更强大、表达力更丰富、也更易于人类理解和编写的语法,让你能对数据包进行深度解析和精细筛选(比如

http.request.method == "GET") -

IPv6 地址在过滤器中无法正常使用?

可以使用,但Wireshark对IPv4与IPv6进行了区分,过滤两个版本的语法不同,显示过滤器的语法是

ipv6.addr,例如:ipv6.addr == 2001:db8::1 -

为什么捕获时包的数量瞬时差异很大?

现代操作系统本身就是一个复杂的多任务系统,即使我们尽最大努力关闭了无关程序,后台让人不可避免会有大量程序在进行网络通信任务,例如操作系统会进行自动更新检查,局域网内的设备会通过ARP或SSDP等协议进行服务发现,各类应用程序(如云存储、即时通讯软件)会进行数据同步,浏览器可能在后台预加载页面资源,网页中嵌入的广告和分析脚本也会产生网络活动,这些并发的后台任务之间大多相互无关,发起时间的随机性导致了捕获到数据包的数量差异

-

Wireshark 抓取数据包对性能有多大影响?

一般来说,捕获数据包的过程对个人电脑的性能影响微乎其微,因为它只是“旁听”和“复制”数据包,并不会干预或减慢它们;但实时解析和显示数据包在流量巨大的情况下可能造成较高的CPU占用;对于极高流量的服务器,如果使用GUI版本的Wireshark开销可能是不可接受的,因此专业做法是使用命令行的

tcpdump或tshark(Wireshark 的命令行版),配合 非常严格的捕获过滤器,并且通常只抓取包的头部(比如前 128 字节)来分析,而不是抓取完整的数据 -

无法解析、未知协议的数据包是什么?

Wireshark 内置了成百上千种协议的“解析器”,但网络协议能够自定义的空间同样非常丰富,当它遇到不认识的数据时,会显示为“未知”,一般而言可能有以下情况:

- 加密数据: 最常见的就是 HTTPS (TLS) 的 "Application Data",Wireshark 知道这是 TLS 协议,但内部的 HTTP 数据是加密的,它无法解密,所以显示为“应用数据”

- 私有协议: 很多游戏、专有软件(如腾讯会议)使用它们自己定义的私有协议,Wireshark 不认识

- 非标准端口: 如果让某个协议在非标准端口上运行(例如在7890 端口上运行 HTTP服务器),Wireshark 可能默认不把它视为相应的协议进行解析,此时可以右键-“Decode As...”-选择要解析为的协议

-

Wireshark 是怎么抓到包的?

Wireshark 本身并不直接与硬件交互,它依赖于一个强大的中间层——在 Windows 上是 Npcap,在 Linux/macOS 上是 libpcap,这个中间层之所以关键,是因为它封装了不同操作系统的底层差异,并以一个高性能驱动的形态驻留在内核空间

其核心原理是 Npcap/libpcap 在操作系统的网络协议栈极低的位置(通常是数据链路层)安插一个“钩子”,这个“钩子”实际上就是一个内核驱动模块,它把自己挂载在物理网卡驱动程序(负责处理MAC帧)和操作系统的网络层(如IP协议栈)之间;在操作系统对数据包进行任何高级处理(如IP地址检查、TCP端口分发)之前,这个钩子就会抢先一步,将流经网卡的原始数据包原封不动地复制一份到内核缓冲区,这个缓冲区位于内核内存中,读取速度极快;随后 Wireshark 作为用户空间的应用程序,再通过 Npcap/libpcap 提供的接口,从这个内核缓冲区中批量读取这些数据包进行分析和展示

为了捕获不属于本机的数据包,Npcap/libpcap 会请求网卡进入“混杂模式 (Promiscuous Mode)”,在正常模式下,网卡驱动会丢弃所有目标MAC地址不是自己的数据包,而在混杂模式下,它会接收物理链路上所有流经它的数据包,哪怕与自己无关

-

Wireshark 能抓到哪些包?

能捕获到哪些包取决于你所在的网络环境,因为即便在混杂模式下,网卡也只能“听到”物理上能到达它的数据包,在典型的现代交换式有线网络中,你主要能抓到进出自己电脑的数据包以及局域网的广播和组播包,但几乎抓不到舍友电脑的通信包,因为交换机会智能地将流量精确转发到目标端口,而在Wi-Fi网络中,如果网卡支持并开启“监控模式”(比混杂模式更强大),理论上配合Wi-Fi密码甚至可以捕获该网络下的所有无线流量,总而言之,在本实验的有线连接场景下,你分析的主要是进出自己电脑的数据包

5.2 协议概念与网络分层

-

不清楚 DNS, HTTP, UDP, TCP 等协议的含义、关系和逻辑

UDP、TCP将在Ch6 传输层讲解;DNS、HTTP将在Ch7 应用层讲解,请关注后续理论课程部分内容,届时回看本实验,你会有更深入的理解

-

为什么端口号在特定协议下是固定的?

这是“约定大于配置”原则的体现,这些固定的端口叫“周知端口 (Well-known Ports)”(范围 0-1023),是为重要/知名的网络协议专门分配的,约定的固定端口号码本身往往没有任何意义,但能带来很大的便利

想象一下,如果你不知道 110 是火警,120 是急救,每次出事你都要查电话本,效率太低了;同理,全球的服务器都“约定”默认情况下谁提供HTTP服务,谁就在 80 端口监听,谁提供 DNS 服务,谁就在 53 端口监听;这样,你的浏览器(客户端)在访问

http://www.baidu.com时,它 根本不需要 知道百度的服务器开了哪个端口,只需要默认使用 80 端口就对了 -

ARP包不是向子网内广播的吗,为什么我捕获到了有目的地MAC地址的ARP包?

RFC 826

Another alternative is to have a daemon perform the timeouts. After a suitable time, the daemon considers removing an entry. It first sends (with a small number of retransmissions if needed) an address resolution packet with opcode REQUEST directly to the Ethernet address in the table. If a REPLY is not seen in a short amount of time, the entry is deleted. The request is sent directly so as not to bother every station on the Ethernet. Just forgetting entries will likely cause useful information to be forgotten, which must be regained.

TLDR: ARP表项过期前,守护程序可以给对应的主机发一个ARP请求,如果有响应则不删除表项并更新生存期,这样可以减少1次广播,降低开销

5.3 HTTP 与 HTTPS

-

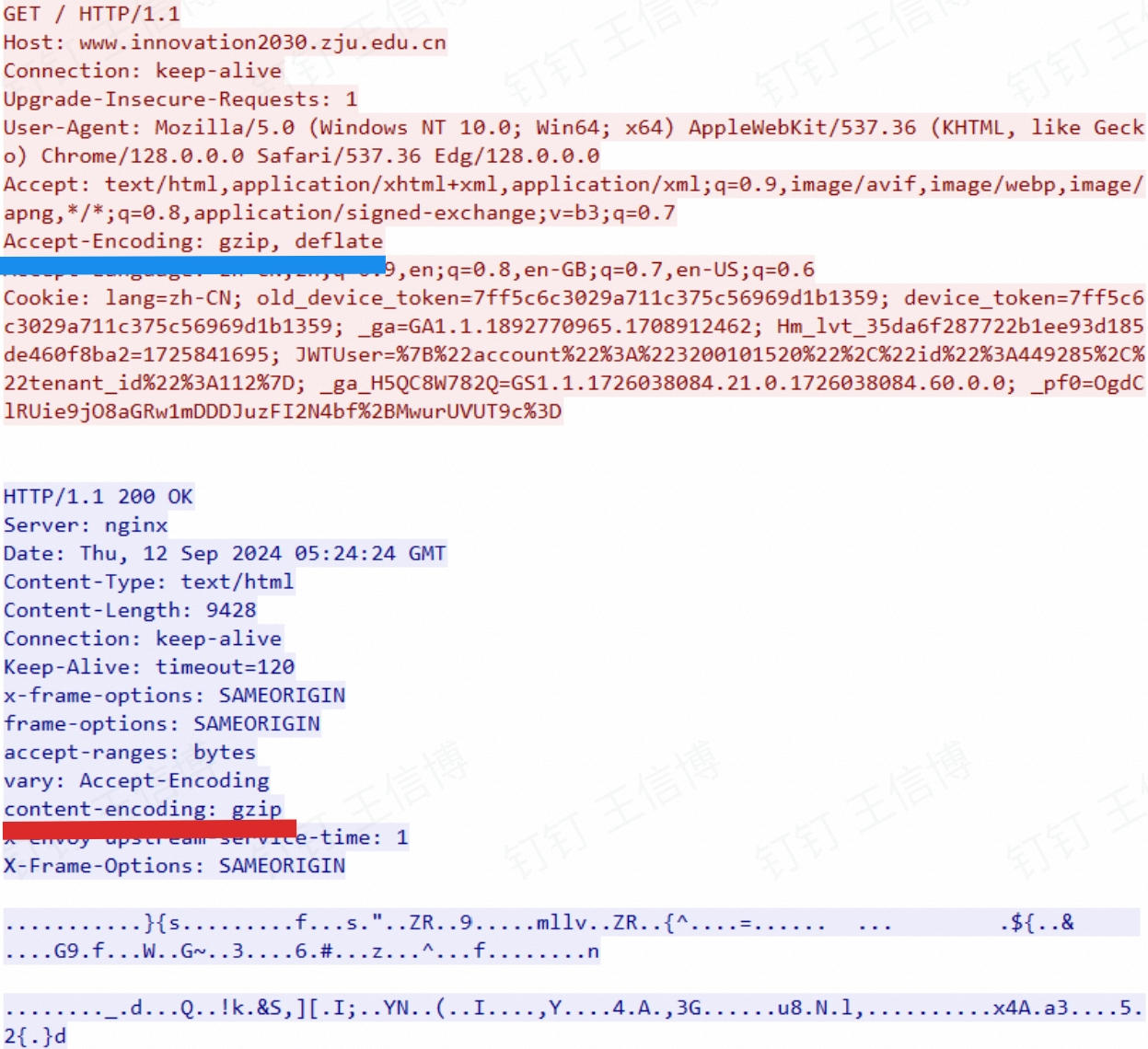

HTTP会话中的数据为什么是乱码?

为了节省带宽,提高网页加载速度,现代浏览器与HTTP服务器通常支持对内容进行压缩

可以看到浏览器发送请求时,标明了接受

gzip/deflate两种压缩方式(蓝线);因此服务器返回内容时,采用了gzip对内容进行压缩,并用Content-Encoding: gzip标头告知我们的浏览器用gzip解压(红线),“乱码”即是Wireshark尝试直接解析压缩后内容导致的 -

HTTPS 和 HTTP 的不同?HTTPS 如何加密?

HTTPS中的S代表安全(Secure),它与HTTP最根本的不同在于其在应用层与传输层之间增加了一个TLS加密层;当你的浏览器访问一个HTTPS网站时,它会先通过TLS层与服务器进行一次“握手”,这个过程利用非对称加密来验证服务器的身份(通过检查其数字证书)并安全地协商出一个仅双方知晓的对称“会话密钥”;握手成功后,所有后续的HTTP应用层数据都会被这个会话密钥加密后再交由TCP层进行传输,从而保证了通信过程的机密性与完整性

-

为什么 Wireshark 无法解析HTTPS包的内容?

这恰恰证明了HTTPS的有效性,因为在TLS握手阶段协商出的“会话密钥”是临时的且仅存于客户端和服务器的内存中,Wireshark作为第三方监听者,无法获取这个密钥,因此它看到的只是无法解密的“应用数据”(Application Data)乱码,而无法窥探其中真正的HTTP报文内容

-

HTTP 访问为什么会被重定向至 HTTPS?

首先需要强调的是,HTTPS自动重写并非一项默认的/强制的功能或规范,并非所有HTTP网站都会启用该策略;自动重写主要是出于安全考虑,因为未经加密的HTTP流量在传输过程中容易被窃听和篡改,为了强制所有通信都通过更安全的HTTPS协议进行,网站管理员会主动配置重定向策略

最常见的手段是,当你的浏览器首次通过HTTP(80端口)访问时,服务器会返回一个301永久重定向响应,命令浏览器立即切换到HTTPS(443端口)重新连接;网站还可以部署HSTS(HTTP严格传输安全)策略,它通过一个特殊的响应头,强制浏览器在未来一段时间内对该域名的所有访问都直接发起HTTPS请求,从而根除了中间人攻击者利用初始HTTP连接进行降级攻击的风险

-

HTTP 会话数量通常会是 2 起步吗?

不一定,这个数字取决于浏览器和网站,现代浏览器为了加速网页加载,会和服务器建立多个并行的 TCP 连接(比如 6-8 个),然后同时下载页面上的多个资源(如图片、CSS、JS 脚本),你看到的 2 个,可能只是这个特定网站在这个特定时刻的连接数

-

为什么访问网站,还会访问不相关的域名?

首先需要说明的是,实验中同学们问到的不相关域名几乎全部和访问的网站无关,后台运行的其他程序也有网络访问的需求,观察到的无关域名解析只是这些请求产生的,和我们访问的网页无关(例如浏览器的自动更新服务等)

当然,这并不意味着我们加载一个页面只会访问其单个域名相关的资源,因为现代网页非常复杂,我们访问到网页时直接获取的只是一个“框架”(HTML),这个 HTML 里会引用 其他域名 的资源,比如:

- CDN (内容分发网络): 用于加速的 JS 库、CSS 库(如

cdn.bootcss.com) - 网站统计: 谷歌分析、百度统计(如

hm.baidu.com) - 广告联盟: (如

googleads.com) - 字体库: (如

fonts.googleapis.com)

浏览器为了完整显示这个网页,必须去 DNS 查询、并下载所有这些“不相关”域名的资源

- CDN (内容分发网络): 用于加速的 JS 库、CSS 库(如

-

为什么有多个 TCP 流?为什么一个 HTTP 包可以查询到一个 TCP 流?

- 多个 TCP 流: 见上述问题,浏览器并行下载资源,每一个并行下载就是一个独立的 TCP 连接(即 TCP 流)

- HTTP 包查到 TCP 流: 这是 Wireshark 的便捷功能,由于应用层的HTTP协议依赖于传输层TCP协议提供的服务,一个 HTTP 包 必然是被一个 TCP 包“背着”传输的,Wireshark 知道每个包属于哪个 TCP 连接(流),你右键“追踪流”,Wireshark 只是帮你把这个流的所有包都筛选了出来,方便你查看“上下文”

-

访问 HTTP 网站时,明明是HTTP包的内容,却显示为TCP segment of a reassembled PDU

可能是因为相关的 HTTP 响应(比如一个大图片或 HTML 文件)太大了,一个 TCP 包(约 1500 字节)装不下,传输层就需要将其切片为多个小的数据包来发送;Wireshark会智能地解析这种情况,将不含HTTP头部的后续数据包标记为

TCP segment of a reassembled PDU

5.4 Ping 与 ICMP

-

Ping一个IP/域名时,为什么没有ICMP包

请检查Ping时显示的是否是IPv4地址,如显示正在Ping IPv6地址,则只会出现ICMPv6包;要使用IPv4地址,可通过

ping -4 addr指定 -

Ping IP 和 Ping 域名存在怎样的差异?过滤器的影响?

Ping域名相较于Ping IP,其核心差异在于初始阶段增加了一个关键的DNS解析步骤,当你Ping一个域名时,系统必须先通过DNS查询将其转换为IP地址,然后才能执行后续的ARP和ICMP操作,而Ping IP则直接进入后一阶段,因此,如果你在抓包时设置了仅显示

arp or icmp的过滤器,便会恰好忽略掉DNS的查询与响应过程,从而造成两者看似无异的假象 -

为什么有的域名可以 Ping 通,有的不行?

在本次实验中,Ping不通的原因一般有:

- 域名本身无法解析,即DNS查询失败,此时系统会直接提示找不到主机

- 校园网的安全策略可能会对ICMP流量进行过滤或限制,导致Ping请求无法抵达

- 更常见的是目标服务器出于安全策略考虑,其防火墙被配置为忽略或丢弃所有ICMP Echo请求,导致Ping包石沉大海,但这并不代表网站无法访问,仅仅是服务器拒绝回应

-

为什么 Ping 域名时,有的用 IPv4,有的用 IPv6?

主要取决于你的网络环境与目标网站是否同时支持IPv6,当你的操作系统和网络都已启用IPv6时,发起Ping命令会同时请求域名的A记录(IPv4)和AAAA记录(IPv6),如果目标网站的DNS中存在AAAA记录,现代操作系统(如Windows 10/11)会优先选择使用IPv6进行通信,反之,如果目标网站仅有A记录,则自然只会使用IPv4

5.5 nslookup 与 DNS

-

DNS 中 A 记录与 AAAA 记录有什么区别?

A记录(Address)用于存储域名到IPv4地址的映射,而AAAA记录(Quad A)则用于存储域名到IPv6地址的映射,之所以叫AAAA,是因为IPv6的128位地址长度恰好是IPv4的32位地址长度的四倍

5.6 Traceroute

-

traceroute 测试时,为什么部分中间路径无法探测/无限探测最终失败?

- 你发出的探测包(ICMP或UDP)可能在中途被丢弃,此时无论设置多大的TTL都无法到达最终的目标主机

- 中间路由器可能被配置为不返回的ICMP Time Exceeded(TTL超时)包被防火墙拦截

- 目标主机的防火墙可能出于安全策略而不响应或不返回任何信息,导致探测失败

-

traceroute时,请求和回复的 TTL 为什么有巨大的差异?你可能混淆了发出包与接收包的TTL;tracert发出探测包时,为了逐跳探测会故意将TTL从1开始递增;而回复方只是单纯进行响应,其初始TTL完全取决于该设备操作系统的默认配置,收到的回复包的TTL反映了回复方(某个中间路由或最终目标)的初始TTL值以及它到达你所经过的跳数,例如,你收到的回复包TTL为51,可能意味着回复方的初始TTL是64(如Linux系统),且返程距离你13跳(网络是动态的,来回路径可能不同,导致跳数的差异)

-

追踪到的路由 IP 为什么不是递增的?

IP地址是网络中的“地址”而非“序号”,traceroute所揭示的是数据包跨越不同地理位置和网络运营商的“旅程”,因此其路径上的IP地址呈现出无规律的跳跃是完全正常的